|

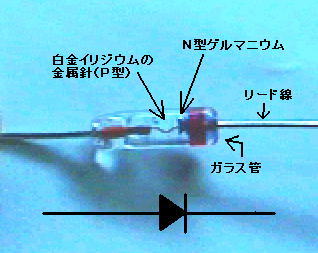

| 検波用ダイオードの外観 (ゲルマニウム・点接触型) |

トランジスタのように半導体で作られた部品は、半導体素子とか半導体部品と呼ばれます。半導体部品で最初に出てくるのは、ダイオードです。ダイオードと言っても、多くの種類があります。一般小信号用ダイオード,整流用ダイオード,スイッチング・ダイオード,定電圧ダイオード(ツェナー・ダイオード),発光ダイオード(LED),可変容量ダイオード(バリキャップ)などなど。用途によってダイオードの構造・特性がそれぞれ違います。

|

| 検波用ダイオードの外観 (ゲルマニウム・点接触型) |

![]() ダイオードの種類といっても色々あるよ

ダイオードの種類といっても色々あるよ

まず、ダイオードを作っている半導体の種類で分けると、4価の元素ではシリコン・ダイオードと、ゲルマニウム・ダイオードがあり、3価や5価といった元素の化合物半導体としてGaAsP(ガリウム・ひ素・リン)があります。シリコンダイオードは、整流用やスイッチング用、ゲルマニウム・ダイオードは検波用に使われます。化合物半導体では発光ダイオードに使われます。

(1)ダイオードの用途別分類

用途別の分類では、整流特性を用いる一般小信号用、整流用、スイッチング用などのダイオード、逆降伏特性を用いる定電圧ダイオード、FETの負帰還を用いる定電流ダイオード、接合容量を用いる可変容量ダイオードなどがあります。さらに光電効果を利用するLEDやフォト・ダイオードもあります。また、使用する信号の大きさや周波数によって、小信号用、パワー用、低周波用、高周波用、マイクロ波用などに分けることもあります。

表2は、おおまかなダイオードの用途別の分類を示します。

| 名称 | 主な用途 |

| 一般小信号用ダイオード | 一般的な電子回路で整流,スイッチングなど他用途に用いられる |

| 整流用ダイオード | 商用電源周波数での整流に用いられる |

| スイッチング・ダイオード | 商用電源周波数より高周波の整流、スイッチングに用いられる |

| ミキサ・ダイオード | 2種類の高周波信号から混合波を発生させる。DBMなどに用いられる |

| 検波ダイオード | 高周波信号の変調、復調に用いられる |

| 可変容量ダイオード | 容量を電圧制御できる。AFC,同調用に用いられる |

| 定電圧ダイオード | 一定の電圧値を得るために用いられる |

| 定電流ダイオード | 一定の電流値を得るために用いられる |

| PINダイオード | マイクロ波のスイッチング、インピーダンス制御のために用いられる |

| ショットキ・バリア・ダイオード | 高速スイッチングを行うために用いられる |

| 発光ダイオード | 光表示器として用いられる |

| フォト・ダイオード | 光検出器として用いられる |

(2)ダイオードの構造による分類

まず、構造的には半導体のPN接合(図1)を用いるものが大部分で、他にP層とN層の間にI層(真性半導体層)を設けたPINダイオード(図2)や、半導体と金属の接触による点接触型ダイオード(図3)や、ショットキ・バリア・ダイオード(図4)、FETを利用した定電流ダイオード(図5)などがあります。

|

| 図1. PN接合型ダイオード |

|

| 図2. PIN型ダイオード |

|

| 図3(a).点接触型ダイオード |

|

| 図3(b).点接触型ダイオードの写真 |

|

| 図4.ショットキ・バリア型ダイオード |

|

| 図5.定電流ダイオード |

![]() ダイオードの整流特性の原理

ダイオードの整流特性の原理

半導体の理屈を電子回路屋さんに解説するのは、とてもたいへんなことです。物理学の立場から解説するともう拒否反応を起こしちゃいます。そこで物理的な原理は深く掘り下げないことにして、ここではポンチ絵などを書いて、ごく入門的な説明をすることにしました。あまり難しい理論ばかり知っていても、使い方が分からなければ電子工作はできませんから。(^^;)

さて、シリコンやゲルマニウムのように、金属と絶縁物の中間の性質をもった元素を半導体と言っていますが、半導体には真性半導体と不純物半導体があります。真性半導体というのは、とても純粋な半導体のことで、その純度は、99.99999999%と、9が10個も並ぶほどです。

ダイオードやトランジスタを作る上で、まずこのような純粋さが必要なのです。この純度をテン・ナインなどと表現しています。

ところが、実際にダイオードやトランジスタに必要なのは、(PIN型ダイオードのように真性半導体も使われますが)、実は真性半導体ではなくて、真性半導体の中に、ごくわずかな特殊な不純物を混ぜた不純物半導体なのです。

不純物というと何だか悪い印象を持つ方もおられると思いますが、不純物を少し入れることによって、いろいろとおもしろい性質を示すようになります。半導体に不純物を添加することをドープするとか、ドーピング(doping)と言います。

不純物半導体には、p型半導体と、n型半導体があります。これまでダイオードの構造図で、「P」とか「N」とか書かれていたところです。

では、得意のポンチ絵を図6に描きましたので見て下さい。

|

|

| 図6.二種類の不純物をドープした模式図 |

シリコンは4つの価電子をもつので、シリコンの原子どうしは4つずつ隣のシリコンの価電子と提供し合って共有することになります。この結合を共有結合と言います。ちょうど図6のポンチ絵で見ると、Siと書かれたシリコン原子に4本の腕があって、隣のシリコン原子どうしの腕と結んで描かれています。水色の●が価電子に相当し、1つの腕に2つずつ共有し合って結ばれています。

まず、シリコンなどの4価の元素に、不純物として砒(ひ)素などの5価の元素をごくわずか混ぜた場合を見てみましょう。砒素は5価の元素ですので、シリコンの原子と結合するときに1個の電子が余ることになります。この過剰の電子を伝導電子とか自由電子とか言って電気伝導に寄与し、n型半導体になります。このとき不純物として入れた砒素原子はドナー(donor)と呼ばれます。

一方、ホウ素などの3価の元素をごくわずか混ぜた場合を見てみましょう。ホウ素は3価の元素ですので、シリコンの原子と結合するときに1個電子が足らなくなって、穴ができます。この穴を正孔あるいはホール(hole)と言って、図7のようにホールは隣の電子が次々とこの穴を満たしていくことによって(別の電子でこの穴を埋めようとする・・・)、電子の移動と逆方向に移動します。すなわち、正孔とは電子の飛び出した後のぬけがらのことなのです。このぬけがらは、マイナス電荷の電子が飛び出したのでプラスの電荷の性質を示します。したがって、この場合は、プラス電荷のホールが電気伝導に寄与し、p型半導体になります。このとき不純物として入れたホウ素原子はアクセプタ(acceptor)と呼ばれます。

|

| 図7.正孔(ホール)が電気を運ぶ様子 正孔そのものが動いて行くわけではなく、 電子が正孔を次々とうめていくで、 あたかも正孔が動いているように見えます。 |

伝導電子と正孔(ホール)のことを、キャリア(carrier)と言います。つまり、キャリアが正電荷の正孔(ホール)である半導体がp型半導体で、キャリアが負電荷の電子である半導体がn型半導体というわけです。

多くの半導体素子は、その結晶内に不純物を均一にドープして作るのではなく、不純物濃度が位置によって異なるように作られます。このドーピングの位置の変化によって、所要の電気特性が得られるのです。

p型半導体とn型半導体が単結晶を構成するように作ったものを、pn接合と言います。pn接合は、ダイオード、トランジスタなど多くの半導体素子に共通の基本要素です。

このpn接合は、p型半導体とn型半導体を単純に接触したものではなくて、単結晶となるように製造しています。それでは、いよいよpn接合ダイオードの整流特性の原理を説明します。

(1)逆方向バイアス

p型の方にマイナス、n型の方にプラスの電圧を与えた場合を、図8に示します。

赤い●が正孔(ホール)、青色の●が伝導電子に相当すると思って下さい。したがって、黄色の●がアクセプタ、緑色の●がドナーになります。また、pn接合面は、p型とn型の真ん中ぐらいのところに相当すると思って下さい。

このとき、正孔(ホール)と電子は、自分の電極の方へ引きつけられてしまい、接合面を越えることはできません。したがって、この場合には電流は流れません。このような電圧のかけ方を逆方向バイアスと言います。このとき、ダイオードは高抵抗を示します。

| 図8. pn接合ダイオードに逆方向電圧を印加したとき (Flashムービーで動画をお楽しみください) 「Play」ボタンをクリックすると、ムービーがスタートします。 もう一度ご覧いただく場合には、図中で右クリックすると Flashメニューが開きますので、巻き戻してください。 |

(2)順方向バイアス

次に、p型の方にプラス、n型の方にマイナスの電圧を与えてみます。赤い●が正孔(ホール)、青色の●が伝導電子に相当すると思って下さい。したがって、黄色の●がアクセプタ、緑色の●がドナーになります。また、pn接合面は、p型とn型の真ん中ぐらいのところに相当すると思って下さい。

このとき、図9のように、正孔(ホール)と電子は、お互いに相手の電極に引きつけられて、接合面を越えて電子は正孔(ホール)をうめていきます。

これは、すなわちpn接合の中を電流が流れたことになり、回路に電流が流れます。このような電圧のかけ方を順方向バイアスと言います。

<順方向バイアス時のキャリアの動き>

| 図9. pn接合ダイオードに順方向電圧を印加したとき (Flashムービーで動画をお楽しみください) 「Play」ボタンをクリックすると、ムービーがスタートします。 もう一度ご覧いただく場合には、図中で右クリックすると Flashメニューが開きますので、巻き戻してください。 |

![]() ダイオードの静特性を知る

ダイオードの静特性を知る

ダイオードの静特性を図に示すと、図10のようになっています。この図で大切なのは、pn接合に順方向電圧をかけても、すぐに電流は流れ出さないということです。すなわち、順方向ならどんな小さな電圧を加えても電流が流れるかというと、そうではありません。

順方向に加えた電圧がある値以上になったとき、はじめて流れ始めます。これは、pn接合の接合面に電位障壁という壁があるからです。その値のことをしきい値といいます。英語では、しきいのことをThreshold(スレッショルド)といい、これもよく使われる言葉です。以下この値をVFと書きます。

この障壁の高さ、すなわちVFは、シリコンで、0.6V〜0.7V、ゲルマニウムで0.2V〜0.3Vといったところです。

|

| 図10. ダイオードの静特性 |

![]() 信号の検出に検波ダイオードを使うノウハウ

信号の検出に検波ダイオードを使うノウハウ

ダイオード検波回路については、図11に示すように入力信号Viが加えられると、検波ダイオードに検波電流 IDが流れます。その電流は、コンデンサCに電荷を蓄えます。蓄えられた電荷は、入力信号の負の半サイクルの間に抵抗Rを通じて放電し、Rの両端に検波整流電流及び電圧として図12の波形で現れます。

つまり、大きい信号レベルでダイオードの直線性を利用して検波する直線検波(または包絡線検波)になるわけですが、この検波回路において、ダイオードの理想的な特性は、順方向のインピーダンスが0であり、逆方向インピーダンスが無限大になることが要求されます。しかし、ダイオードは図10に示したように小電圧電流領域で、特性カーブが湾曲していますので、順方向インピーダンスとしてはかなり大きい値となります。つまり、この湾曲部が非直線性歪を発生する原因となってきます。特に、信号の振幅がVFより小さい場合には、ダイオードが働きませんから、整流すること自体が不可能です。したがって、ダイオード単体を信号の検波に用いるのは、信号の振幅が十分に大きい場合や、精度があまり要求されない場合に限られます。

|

| 図11.代表的なダイオード検波回路 |

|

| 図12. ダイオード検波の入出力信号波形 |

![]() 検波ダイオードの非直線性歪・改良ノウハウ

検波ダイオードの非直線性歪・改良ノウハウ

ダイオード検波回路については、図13に示すように湾曲部をはずすような順方向バイアスを事前に印可すればよく、通常の電流として10μA〜50μA程度流すと良いでしょう。ただし、AM検波回路などの包絡線検波での歪み改善には効果があるようですが、精度を要求するスペアナの信号検出回路には、あまりお勧めできません。

実は、ダイオードの順方向特性カーブですが、温度に影響されます。特にゲルマニウム・ダイオードは、シリコンよりも非常に温度に敏感でなのです。

検波ダイオードの非直線性歪及び温度特性の本格的な改良ノウハウとしては、OPアンプとダイオードを組み合わせることで実現できます。「検波回路のノウハウ」のページで詳細に紹介することにします。是非そちらをご覧下さい。

|

| 図13. ダイオードにバイアスをかけたときのダイオード検波回路例 |

|

| 図14. バイアスをかけたときのダイオード特性 |

|

|

|